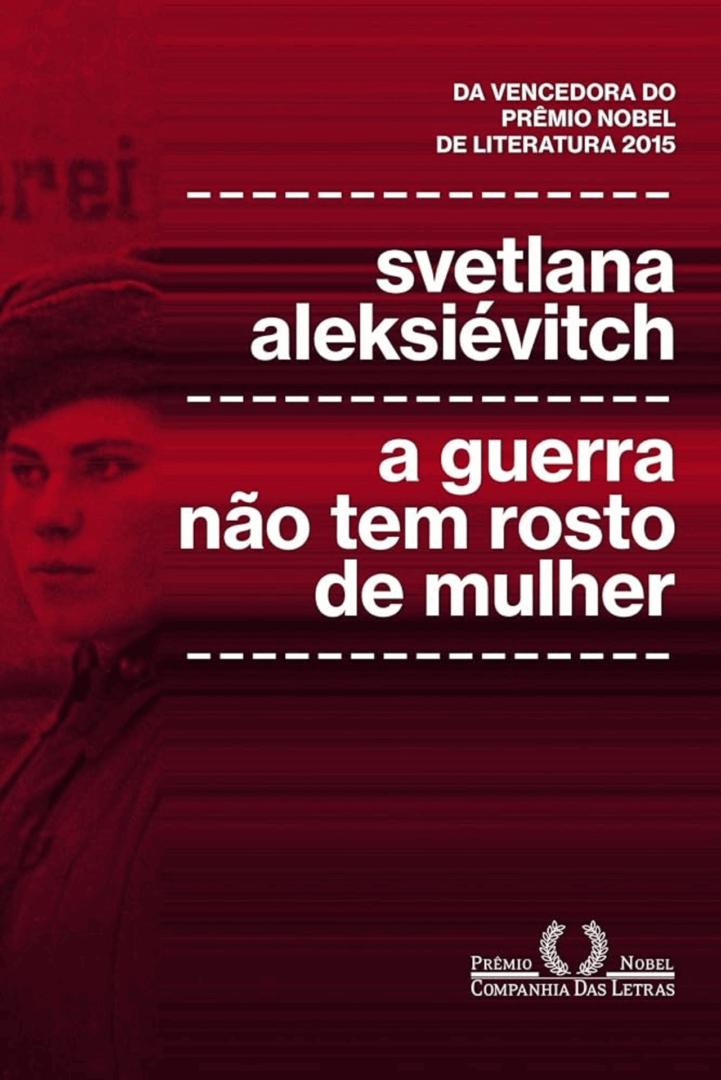

Svetlana Aleksiévitch, escritora e jornalista bielorussa, nascida em 1948, no período pós-guerra, filha de professores.

É reconhecida mundialmente pela sua autenticidade e estilo literário. Em 2015, com a sua obra de estreia literária “A guerra não tem rosto de mulher”, ganhou o prêmio Nobel de literatura.

Seu livro dá voz às mulheres, vítimas das grandes tragédias soviéticas da Segunda Guerra Mundial, uma narrativa coletiva de dor e sofrimento, memórias traumáticas e pouco compreendidas e faladas.

A obra é uma denúncia política, e ao mesmo tempo uma reflexão existencial, um gesto ético, de valor literário e histórico.

💡 Leia também: Do Mar à Mesa: A Força do Agronegócio Pesqueiro

Entrevista com Joaquim Ferreira Mendes Neto

Em entrevista com Joaquim Ferreira Mendes Neto – Mestre em Literatura Russa, conseguimos compreender o estilo narrativo da autora Svetlana, e a importância do seu trabalho literário para o fortalecimento de temas sensíveis e pouco questionados da história.

1. Como o estilo narrativo de Svetlana Aleksiévitch, especialmente no que diz respeito ao uso de depoimentos reais, se diferencia de outros autores da tradição literária russa?

Na literatura de Svetlana, acredito que, o que chama mais atenção sejam os depoimentos, e o modo de registro da linguagem que insiste em acompanhar a elocução de cada narradora.

A pessoalização do relato talvez seja a grande inovação, ao qual criou, inclusive, uma dificuldade pelo uso acentuado de certo tipo de léxico do cotidiano até para os tradutores e editores, me lembro que na época acompanhei os tradutores em palestras sobre os problemas para alcançar a melhor realização para o registro na nossa língua.

Tudo cria dupla significação no gênero da literatura de testemunho, e é comum que ela transite nesses dois pólos mesmo durante a nossa leitura.

Chamo a atenção para o trabalho da tradutora Cecília Rosas, que soube nos aproximar muito do registro dos relatos.

Essa aproximação do leitor é também um ponto alto da obra de Svetlana, e condiz muito com o modo de pensar a literatura, em que ela se espelhou.

Pensando na literatura mais recente, Svetlana diversas vezes se referiu a outro grande memorialista soviético da segunda metade do século XX, Varlam Chalámov, que escreveu o ciclo de Kolimá, traduzido integralmente para o português.

A base dos estilos tem muito em comum: os dois usam o gênero do ensaio russo como ponto de partida de investigação. O ensaio era um gênero típico do Estado durante a época soviética, que dava mais credibilidade justamente pela forma mista de composição.

Acredito que a necessidade de contar e rememorar faz parte também do estilo, das vozes particulares que se tornam públicas depois da obra.

Revisitar a História para adicionar um ponto de elocução antes suprimido é um objetivo talvez maior que qualquer embate.

Mais do que falar sobre a guerra, os relatos acabam tomando formas de uma metonímia que sai da vida privada e parte para a esfera pública, e essa dupla faceta é o principal ganho da parcela memorialista da obra, a relação das mulheres soviéticas com o Estado e o discurso oficial.

2. A obra dela dialoga com outros autores russos? Quem você destacaria como influências ou paralelos?

Sim. Um dos fascínios da literatura russa se dá nesse diálogo interno.

Ler Svetlana é ler Púchkin, Dostoiévski, Lídia Tchukôvskaia, toda uma tradição de autores que pensaram a palavra, a frase, o modo de representar.

Quando autores russos ou soviético se propõem a escrever sobre grandes temas como a guerra ou campos de trabalho forçado, eles já têm consciência de que desde a primeira linha do manuscrito, sua obra será mais um elo, de uma corrente de longa tradição que a precede.

Não é raro vermos referências abertas a outros autores.

No caso de “A guerra não tem rosto de mulher”, a primeira referência direta já está no título, que é parte da abertura de uma obra chamada “A guerra sob os telhados” de 1960, do escritor bielorrusso-soviético Ales Adamôvitch, adaptada para o cinema ainda na mesma década.

A frase está interrompida no título da Svetlana, acentuando o contorno da oralidade própria da estética da obra. A frase ressoa como se fosse a síntese de um pensamento: У войны не женское лицо, traduzido para o português como: “A guerra não tem rosto de mulher”.

Ouvimos uma frase parecida em um filme recente, em 2015, mesmo ano em que Svetlana recebe o prêmio Nobel.

No filme “Batalha de Sevastopol”, em certo momento o personagem de Nikita Tarasov diz algo muito parecido: “война не место для женщин”, traduzido para o português como: “a guerra não é lugar para as mulheres”.

Voltando à obra da Svetlana, a frase completa a que o título recorre é: “a guerra não tem rosto de mulher. Mas nada nesta guerra ficou tão marcado, tão forte, tão terrível e tão belo quanto os rostos das nossas mães”.

[1] Esse é chamado introdutório para a obra: fazer um paralelo com a literatura militar, que tematizam diretamente o conflito de guerra.

Como eixo de direção, na obra da Svetlana podemos enxergar muito da herança literária russa; desde a fórmula de Tchekhov, para quem o que importava era “a colocação correta do problema”, pois tudo está submetido ao tempo e não se pensa o materialismo fora dele.

Tchekhov foi um grande pensador do tempo na literatura, não apenas no teatro, onde inovou e criou uma tradição refletida também aqui no Brasil, mas o tempo também na possibilidade que a forma do conto breve, da espontaneidade que pode surgir do relato curto, ainda que, no caso de Tchekhov, mascarados por algum idílio infantil, como acontece no conto “O acontecimento”.

Svetlana faz parte da tradição que repensou uma nova prosa literária na segunda metade do século XX, assumindo os ganhos e as consequências dessa nova forma de elocução.

3. Aleksiévitch é muitas vezes classificada como jornalista e escritora. Como o senhor avalia essa interseção entre literatura e jornalismo em sua obra?

Podemos abordar esse tema pelo modo como a autora mobiliza os gêneros literários, assim não fugiremos tanto dos aspectos formais da obra.

O ensaio russo tem um desenvolvimento paralelo à tradição do ensaio francês (esse que herdamos de Montaigne), e ganha respaldo inclusive do Estado ainda durante os primeiros anos da URSS como gênero de fronteira que permite a potência onívora da literatura e ainda mantém a sobriedade de um documento.

O século XX é um século emblemático na transformação dos gêneros, que sofrem o influxo da História tão logo surgem novas sínteses, novos acontecimentos.

Não apenas na União Soviética o ensaio está em metamorfose. Parte dessa questão aparece no escrito de Theodor Adorno [2] sobre esse gênero desde a epígrafe retirada de Goethe: “destinado a ver o iluminado, não a luz”.

O que mais importa na obra de autores memorialistas como Svetlana, Chalámov ou Soljenítsin talvez seja direcionar todo o procedimento artístico, de que falam os formalistas, para o iluminado, para a elocução e não para as múltiplas possibilidades que um foco de luz oferece.

A necessidade dos relatos e a universalidade deles se criam a partir da própria materialidade da comunicação, dos relatos, e contaminam o leitor justamente pela fusão do tempo histórico com a emergência da novidade da matéria jornalística.

Isso só foi possível porque o campo da possibilidade semântica e formal do ensaio está sempre aberto, inclusive para atrair a atenção de muitos jornalistas no período soviético, como acontece nas literaturas dos três autores citados.

O que explica a atração dos jornalistas russos e soviéticos pelo ensaio é o mesmo motivo que atraiu Dostoiévski ainda no século XIX: a possibilidade de trabalhar com esses dois tempos e fazer com que a rememoração assuma também contornos de emergência.

A confluência entre dois tempos, o da épica e o tempo presente do ensaio jornalístico, permitia tanto a Dostoiévski quanto a todos os outros jornalistas, criarem um discurso de oposição ao discurso da aristocracia, dos críticos e, de forma mais acentuada, contra o Estado à luz de acontecimentos imediatos, sempre em diálogo com questões da ordem do dia, atitude típica de jornalistas que desejam universalizar o particular para subsumir discussões em vários níveis da sociedade.

Essa possibilidade eleva a categoria da obra literária para dimensões públicas.

4. O senhor considera que a abordagem documental de Aleksiévitch pode ser comparada à tradição do realismo russo, ou ela representa uma ruptura nesse contexto?

Se pensarmos no realismo como a busca pelo modo de representação sério da realidade, como sintetizou Erich Auerbach em Mimesis, certamente uma abordagem documental deixa os referenciais verificáveis – menos camadas, nesse caso, implica em maior transparência e consequentemente mais proximidade do leitor ao objeto da enunciação.

Na história literária russa já havia acontecido diversas tentativas que almejavam descrever como o povo vivia, como falavam as pessoas comuns, como se comportavam, a fim de diminuir a distância entre o artista e o povo.

Tanto no século XIX quanto depois da Revolução Russa houve ganhos e perdas nessas tentativas, mas o fato é que todas essas incursões contribuíram para limar o realismo russo.

Sobre a ruptura, também acho que seja possível se pensarmos que toda obra causa de algum modo uma pequena ruptura no tecido da literatura, mas o diálogo e o débito que ela tem com o influxo da história e da tradição – até quando faz força para se afastar dela – inegavelmente aparecem refletidos no texto.

5. Em sua opinião, a obra de Aleksiévitch pode ser lida também como uma crítica à invisibilidade das mulheres na história oficial?

Sim, ao dar voz às mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial, seja como combatentes, enfermeiras, atiradoras de elite ou em outras funções, Aleksiévitch desafia a narrativa tradicional que frequentemente privilegia a perspectiva masculina e glorifica a guerra como um espaço de heroísmo épico.

A autora resgata as experiências das mulheres, que muitas vezes foram marginalizadas ou reduzidas a papéis estereotipados, como musas ou figuras de apoio doméstico, e as coloca no centro do relato histórico.

Essa abordagem subverte o discurso oficial soviético, que, embora reconhecesse a participação feminina na guerra, tendia a enquadrá-la em moldes propagandísticos, apagando as dimensões pessoais, emocionais e traumáticas de suas vivências

6. Quais desafios as mulheres enfrentam ao tentar contar suas histórias décadas após a guerra, segundo os relatos apresentados no livro?

Um dos principais obstáculos foi o trauma psicológico decorrente das vivências na guerra.

Muitas entrevistadas descrevem a dificuldade de revisitar memórias dolorosas, marcadas por perdas, violência e sofrimento físico e emocional.

A guerra, para muitas, não terminou com o fim do conflito, mas continuou a reverberar em suas vidas, dificultando a articulação dessas experiências.

Outro desafio foi o peso do silêncio imposto pelo contexto social e político.

Na sociedade soviética, o discurso oficial muitas vezes desencoraja narrativas que desviam da glorificação da vitória, ou que destacam o sofrimento individual, especialmente de mulheres, em favor de uma visão coletiva e heroica.

Muitas dessas mulheres sentiram que suas histórias não tinham espaço ou legitimidade, o que contribuiu para um longo período de repressão de suas memórias.

Aleksiévitch nota que algumas entrevistadas hesitavam em compartilhar detalhes, seja por vergonha, medo de julgamento ou pela sensação de que suas experiências não seriam valorizadas.

7. O senhor acredita que o Prêmio Nobel de Literatura de 2015 reconheceu mais o valor literário ou o valor histórico e humano da obra de Aleksiévitch?

Ambos, mas é possível argumentar que o peso maior recaiu sobre sua contribuição literária, pela inovação formal e pela capacidade de criar uma nova linguagem para a literatura de testemunho.

O destaque feito pela academia indica um dado substancial da obra: “por sua escrita polifônica, que é um monumento ao sofrimento e à coragem em nosso tempo”, o que sugere uma valorização da forma como ela estruturou seus relatos, dando voz a múltiplas perspectivas e criando uma narrativa que transcende o mero registro documental.

O valor literário de sua obra está na maneira como ela combina o ensaio, o jornalismo e a literatura oral, criando um gênero híbrido que captura a complexidade da experiência humana.

A escolha de preservar a oralidade, com suas hesitações, repetições e emoção crua, é uma inovação estilística que desafia as convenções tradicionais da literatura e do jornalismo.

A habilidade de entrelaçar vozes individuais em uma narrativa coletiva, sem perder a singularidade de cada depoimento, demonstra muita técnica e reflexão sobre a própria tradição da literatura de testemunho.

8. Podemos considerar “A guerra não tem rosto de mulher” uma forma de “literatura da memória”? Que implicações isso tem para o ensino da história e da literatura?

Sim, pois a obra se fundamenta na rememoração de experiências pessoais como meio de revisitar e reinterpretar a História – adicionar vozes a ela.

Boris Schnaiderman, ao discutir as obras de testemunho de Soljenítsin e Chalámov em Os escombros e o mito, aponta para a tensão entre o sujeito que é testemunho e o historiador, aquele que irá formalizar a enunciação, e Aleksiévitch navega nessa tensão ao priorizar a voz da testemunha, mas com uma abordagem literária que organiza e amplifica essas vozes.

No caso dela, o gênero russo do ensaio (ôtcherk) é central, pois combina a subjetividade do testemunho com a objetividade do registro histórico, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo íntima e universal.

No ensino da literatura e da História, o livro desafia as categorias tradicionais de gênero literário, pois transita entre jornalismo, ensaio, história oral e literatura.

Permitindo discutir questões como a relação entre forma e conteúdo – e o que se destaca desse encontro –, a função da oralidade na literatura e o papel do escritor como mediador de vozes.

9. Na sua visão, a obra de Aleksiévitch contribui para uma “desmilitarização” simbólica da guerra ao mostrar o sofrimento ao invés da glória?

Sim, a obra de Aleksiévitch contribui significativamente para uma “desmilitarização” simbólica da guerra ao deslocar o foco das narrativas tradicionais de heroísmo, vitórias e estratégias militares para o sofrimento humano, especialmente das mulheres.

A autora desconstrói a mitologia da guerra como um empreendimento glorioso, típico do discurso oficial soviético, e destaca os custos humanos – físicos, emocionais e psicológicos – que raramente aparecem nos relatos épicos.

Ao dar voz às mulheres, que muitas vezes ocuparam papéis considerados “secundários” (como enfermeiras ou cozinheiras), mas também posições de combate, Aleksiévitch revela a brutalidade da guerra sob uma perspectiva íntima e doméstica.

Os relatos mostram o horror, a perda e a luta pela sobrevivência, em vez de celebrações de coragem ou patriotismo.

Essa abordagem desafia a glorificação da guerra, mostrando-a como uma experiência profundamente desumanizadora, especialmente para aquelas cujas vozes foram historicamente apagadas.

10. Você acredita que a reportagem literária ainda tem espaço na mídia contemporânea?

Sim. Apesar dos desafios enfrentados no contexto atual, a reportagem literária, como a de Svetlana, ainda tem espaço.

A abordagem de Aleksiévitch, que combina a profundidade do jornalismo investigativo com a sensibilidade e o fazer estético da literatura, continua relevante porque atende a uma demanda por narrativas que humanizem e contextualizam eventos complexos mostrando personagens reais em conflito direto com grandes temas da humanidade.

Em um mundo saturado de informações rápidas e fragmentadas, a reportagem literária oferece uma alternativa que privilegia a profundidade e a reflexão.

Conheça o Estude Sem Fronteiras

Invista em sua formação a partir de qualquer lugar do Brasil. Nós contamos com os melhores profissionais e materiais atualizados para te garantir relevância no mercado de trabalho e uma formação humanizada. Com apenas alguns cliques, você pode se inscrever em um de nossos cursos online e iniciar ou mesmo ampliar sua carreira profissional!

O Estude Sem Fronteiras é um portal de educação da Faculdade Metropolitana, credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece cursos de extensão online, cursos de aperfeiçoamento online, Pós-Graduação e MBA EAD

>> Garanta uma Bolsa de Desconto para os cursos de Pós-Graduação EAD da Faculdade Metropolitana

Clique abaixo para acessar o site do Estude Sem Fronteiras e conhecer mais sobre nossos Cursos Online, Pós-Graduação EAD e MBA EAD!